私たちは、地域の仕事をする時に、単に歴史や文化など、今に残る表面的に見えている現状を観るだけではなく、古代に思いを馳せることが重要だと考えます。

どこにでも、というわけではありませんが、例えば巨石遺構など、不思議な空間に誘われることがあります。その地の“時間”を縦軸とすると、古代に至る深みが広がります。そして、どれほど遡るかにもよりますが、そこには生き生きとした巨石遺構が姿を現します。また、横軸を“文化”とすれば、そこが歴史・文化の交差点となります。

地域の本来の姿や魅力を発見することが、私たちの仕事の第一歩だと考えています。

1.縄文の巨石遺構を地域づくりに活用(押戸石の例)

巨石遺構を縄文としているのは、弥生時代以降に巨石遺構の記述がないからである。だからと言って、縄文時代の巨石遺構の記述があるわけではないが、縄文時代に作られたであろうと思わずにはいられないからである。

遺構かというと、地域の歴史や文化を語る場合、現在紹介されている歴史文化は、深いところで縄文の火焔土器等の発掘がメインであるが、巨石祭祀等の遺構については皆無と言ってよい。

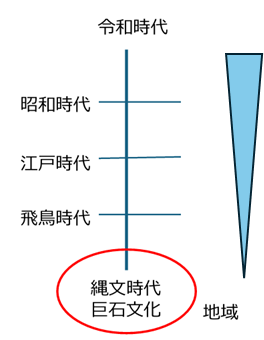

そもそも地域づくりの地域観光研究所がなぜ巨石地域の特徴を調べるのか?それは歴史をさかのぼる際に江戸時代まで遡れるのか、飛鳥時代まで遡れるのか縄文時代まで遡れるかで、歴史を縦軸、時代時

代の文化を横軸と考えた場合、地域の歴史的深さが縄文までさかのぼれることは、地域の記述に深みが出るからである。

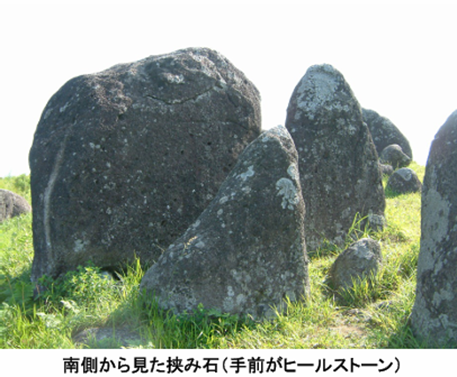

例えば阿蘇地域の阿蘇市と小国町の間にある草原地帯の真ん中に、押戸の石という巨石を配置した丘がある。巨石は昔でいう鬼門の方向に並んでおり、夏至の日の出(東)、冬至の日の入り(西)、春分の日、秋分の日など、季節の移ろいで太陽観測をしてきた場所なのである。ここを巨石遺構の古代祭祀ポイントとして位置付けられるのか?の議論は、ここでは深く掘り下げずに、先へ進むとして、阿蘇に住む古代人(縄文人?)がなぜこの場所に巨石遺構を造設したのか?この巨石遺構があったころの阿蘇地域の役割は何だったのだろう?など、興味は尽きない。

つまり阿蘇地域は、縄文時代からの巨石遺構を持つ地域ではないか?と仮定できる。阿蘇地域には、さまざまの神話や伝説が残されている。こういった神話や伝説の基礎となるものが、阿蘇地域には残されているのかもしれない。